後輩・部下の能力を高めるための指導の仕方・言い回し

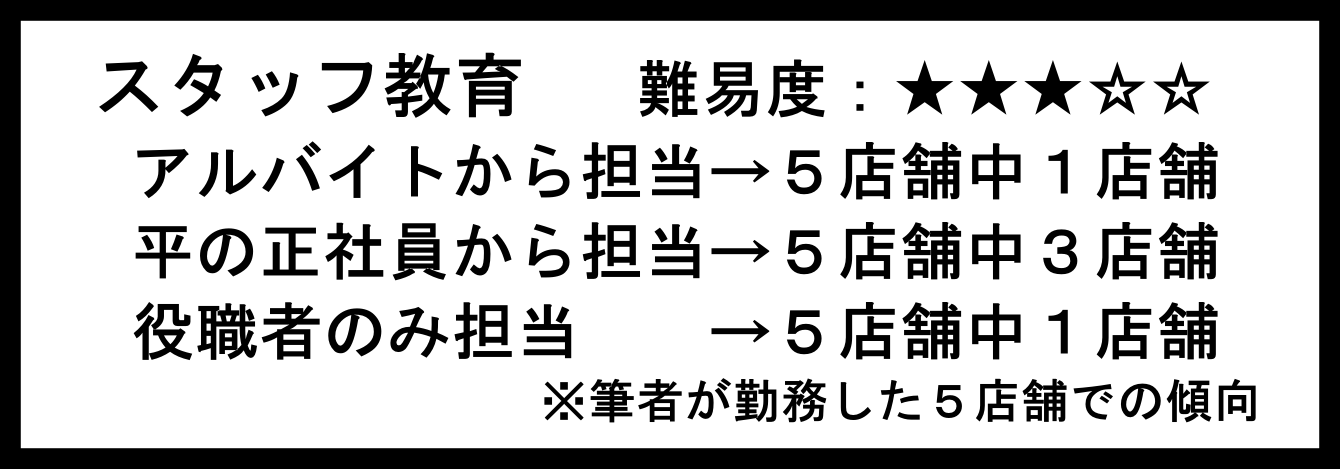

お店によってはベテランアルバイトも担当している場合がありますが、正社員の場合、遅かれ早かれ確実にスタッフ教育・新人指導という仕事を担当することになります。

先輩として・上司として、新人や後輩、部下のスタッフを教育・指導するわけです。

スポンサーリンク

別に難しい教育が必要な訳ではないので不安になる必要もありません。では詳しくみていきましょう。

指導する側になる以上、指導者にはそれなりの知識量や技術力が求められます。

お辞儀がなってないスタッフにお辞儀の教育をするのであれば、まずは自分が見本になるお辞儀ができなければいけませんし、普段からしていなければいけません。

遊技台のトラブル処理を教えるなら、いいかげんな処理方法ではなく、正確な処理方法や理屈といった知識が必要です。

自分がなんとなくやってしまっていることを教育するわけにはいきません。

スタッフ教育の目的は、理解してもらうこと・納得してもらうことです。その上で成長してもらうわけです。

色んな職場で勘違いしている人も多いですが、説明すること・注意すること自体が目的ではありません。

したがって、一回注意したからもう大丈夫だ、一回説明したから覚えたはずだなどと思うのは教育担当者の単なる自己満足であって、スタッフが実践できるようになってはじめてひとつの教育が完了するのです。

指導したのにスタッフができるようになっていなければ、それはスタッフの物覚えが悪いのではなく、指導者の教え方が悪いのです。指導者の指導不足・力量不足です。

同じ説明を繰り返して言われても、分からないものは分かりません。違う単語を使ってみたり、何かモノに例えたり、考える時間を与えたり、教える側にアイデアが求められます。

もちろん、何を言っても誰が言っても理解できないヤバイ奴もたまにはいますけどね。

最後に、後輩指導のための考え方の一例を。

- 誰もが同じ理解スピードではない

- 自分の滑舌は大丈夫か(何言っているか伝わっているか)

- 周りの雑音で自分の声が届いていないかもしれない

- 言うタイミングは今なのか

スタッフ教育のまとめ!!

スタッフに説明するのではなく、スタッフに理解してもらうのが指導の目的です。

スタッフのレベルアップはお店自体のレベルアップにつながるだけに、責任感が必要な仕事です。